終活のなかで生前整理は非常に重要です。

生前整理とは、言葉のとおり、生前に自宅に保管している物や財産を整理し、不要なものを廃棄することです。死後に家族が行う遺品整理と異なり、生前整理では、本人が自ら整理できます。そのため、生前整理にはメリットがたくさんあります。

今回の記事では、生前整理をスムーズに行う方法やメリット、進め方についてお伝えしていきます。

![生前整理とは?スムーズに片付けできる方法を解説]()

![生前整理で得られる3つのメリット]()

![生前整理の進め方7選]()

![生前整理の注意点]()

生前整理とは?スムーズに片付けできる方法を解説

生前整理で得られる3つのメリット

-

- 家族や親族の負担を減らせる

-

- 相続トラブルを回避できる

-

- 相続問題などのトラブルを回避できる

生前整理のメリット①:家族や親族の負担を減らせる

生前整理のメリットには、家族や親族の負担を減らせることが挙げられます。本人が亡くなると、遺品整理だけでなく、銀行口座などの預貯金や有価証券などについて、死亡後の手続きを家族が行わなければなりません。 特に銀行口座の手続きでは、相続人の証明書類などを揃えて、家族が銀行をひとつずつ回る必要があります。ある程度まとめておくと、死亡後の手続きにかかる家族の時間と労力を減らすことができます。 また、不要なものを生前に整理しておくことで、死後に家族が自宅を片づける時にもスムーズに行うことができますよ。生前整理のメリット②:相続トラブルを回避できる

生前整理を行うことで相続トラブルの回避につながります。生前整理では、財産を整理することで、財産の状況を本人や家族が把握できます。雑多な環境から相続財産を見つけることは、時間と手間が必要です。 生前整理すると、誰にどの財産を受け取ってほしいか、本人が十分に考えることができます。さらに、その内容を遺言書に記入することで、あなたの意思に沿った相続ができるようになりますよ。生前整理のメリット③:相続問題などのトラブルを回避できる

生前整理しておくと、相続問題などのトラブルを回避することができます。 生前整理で財産の整理をしておくと、作成した財産目録によって、相続対象となる財産が明らかになります。 生前整理しておかないと、今把握している財産で全てなのか、判断しづらくなります。また、遺産分割の協議が終了したあとに、新たな財産が判明する可能性もあります。相続協議をもう一度行うことは、時間や手間がかかります。さらに、「わざと隠していたのでは」と疑われ、家族仲が悪くなったり、相続問題のトラブルに繋がることもあります。生前整理の進め方7選

進め方①:必要性に合わせて物を整理

生前整理では、まずは必要性に合わせて物を整理していきます。不要品と、必要なものにまずは分けましょう。使ってないものや要らないものは、優先して処分していきましょう。 その後、必要なものから、現在必要性が高いものを選びます。例えば、現在使っているものや、手元に残しておきたいものなどです。現在使っているものは死後に処分してもらいましょう。 すぐに処分を決められない思い出の品などは、いったん残しておき、定期的に見直します。また、誰かに使ってほしいものや価値が高いものは、生前に譲っていくことも検討しましょう進め方②:不必要な物を処分

残す物や不用品を分類した後は、不必要な物を処分していきましょう。価値があるものがあれば、リサイクルショップで売却すると収入に繋がるかもしれません。また、家具や家電など、必要とする知り合いに譲ると、処分費をかけずにすみます。 また、粗大ごみなどの不用品を各自で処分する場合、市区町村によってはごみセンターに直接持ち込むことができます。自分で処分が難しい場合や、時間を確保できない場合は、廃棄物リサイクル業を行う会社や、生前整理の業者へ処分を依頼することもできます。進め方③:財産の目録を作成

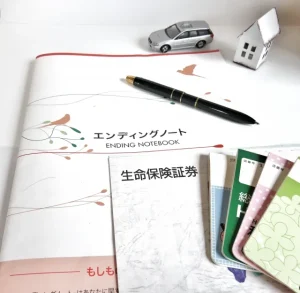

残しておく財産を把握した後は、財産の目録を作成していきましょう。 特定の人に譲りたい財産があれば、その財産も含めた財産目録を作ります。財産目録には、銀行口座の預貯金や有価証券、不動産などを漏れなく書き記しておきます。作成した財産目録は、相続財産の調査において非常に重要です。財産目録を作成した後も、随時内容を更新しておきましょう。 作成した財産目録をしっかり作成しておくと、エンディングノートや遺言書を作成する時にも役立ちますよ。進め方④:遺言書の作成

生前整理では、遺言書の作成が非常に重要となります。 遺言書は、決まった形式や方法で作成しないと無効となってしまいます。あなたの意思が相続に反映されない可能性もありますので、公証役場や弁護士と相談するといいでしょう。 なお、遺言書の作成は必須ではありません。民法で決まっている配分と違う相続を希望する場合や、今までお世話になった人に財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。 また、本来遺言書が不要な時でも、作成しておくことで死後の相続トラブルを回避することにもなりますよ。進め方⑤:エンディングノートの作成する

エンディングノートの作成は、生前整理を含めた終活での重要事項です。 エンディングノートとは、今までの生活を見つめなおし、今後どのように人生を過ごしていくのか考えるためのノートです。エンディングノートには、延命治療などの医療の希望や介護についてや、お墓や葬儀のこと、保有する資産、万が一の際の家族へのメッセージなどを書き記します。 エンディングノートの内容は、遺言書のように法的効力はありません。しかし、あなたの希望を簡単に家族へ伝えることができます。エンディングノートに書いた資産状況は、家族へ相続について相談するときにも役立ちますよ。進め方⑥:SNSやデジタル遺品の整理

SNSやデジタル遺品を整理することは、現代の終活で大切です。まず、現在持っているSNSや、写真データなどのデジタル遺品を把握します。一覧表を作成するとスムーズです。その後、使っていないアカウントや見られたくないデータは解約、破棄します。 重要なデータが含まれたパソコン等は、死後に破棄してもらうよう家族に伝えておきます。 また、死後のSNSのなりすましなど、悪用を防ぐため、死後に家族にアカウントを消去してもらいましょう。ID、パスワードを記載して残しておきます。ID、パスワードは、目につきにくく、死後家族が見つけられる場所に保管します。進め方⑦:生前贈与を行う

財産の整理ができたら、生前贈与を行っていきましょう。生前贈与とは、生前に財産を譲ることです。相続は本人の死亡によって始まるため、いつ相続が始まるか予想できません。生前贈与は本人が生きているうちにできるので、贈与時期を本人が決められます。一方で、現在の税制では1月から12月までの1年間で贈与額が110万円を超えると贈与税がかかります。また、相続税や贈与税回避のために、分割して贈与すると、最初から多くの財産を譲る予定で分割していると判断され、贈与税がかかることがあります。最新の贈与制度について確認しておきましょう。生前整理の注意点